“Un uomo libero”: la terra, le lotte, il cibo, le donne

di

Mario Gaudio

Molto spesso ci troviamo nella condizione di utilizzare dei termini o delle espressioni di cui ignoriamo l’origine. Una situazione del genere non può essere aggirata o risolta mediante una semplice analisi etimologica, ma occorre tentare di individuare con precisione il contesto nel quale una data parola ha avuto i natali.

Un esempio emblematico riguarda il verbo “cristallizzare”, usato e abusato col significato di “assumere forma solida”, “fissare” o “fossilizzare”. Tuttavia, la maggior parte dei parlanti non è a conoscenza del fatto che tale verbo deriva da una specifica operazione eseguita nelle antiche miniere di Salisburgo dove si era soliti gettare dei rami privi di foglie per ritirarli, qualche mese dopo, impreziositi di cristalli di salgemma che, nel frattempo, vi si erano depositati.

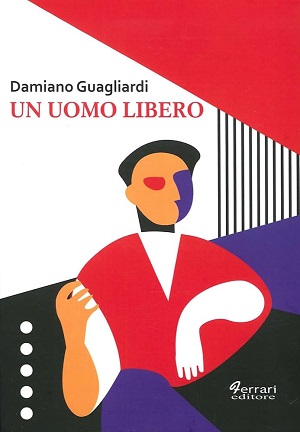

Damiano Guagliardi, da vero e proprio minatore della parola, mette in atto un procedimento identico a quello appena illustrato, lanciando il ramo della scrittura letteraria nell’inesauribile giacimento della tradizione popolare orale per poi recuperarlo arricchito di spunti ed episodi che costituiscono l’ossatura di questo romanzo breve o racconto lungo intitolato Un uomo libero.

La matrice dell’opera è dunque da ricercare in storie narrate ed ascoltate attorno al focolare, in ambienti semplici, genuini, privi delle complicazioni che la modernità impone, ma non idilliaci in quanto carichi di problematiche che l’autore ha cura di inchiodare sulle pagine che siamo in procinto di analizzare.

Ne emerge un vigoroso gioco letterario a più voci che si sviluppa su livelli policentrici in grado di intrecciare e, molto spesso, rendere interscambiabili i ruoli di scrittore, lettore, narratore e uditore. Al di là del numero esiguo di pagine, il romanzo di Guagliardi dimostra di essere un enigmatico gioco di specchi in cui ognuno può intravedere per un attimo la propria immagine riflessa riconoscendo se stesso ma dubitando, al contempo, della veridicità della visione.

Da questo ragionamento riusciamo ad estrapolare la prima chiave di lettura del romanzo: quella dell’ambiguità. Essa si affaccia tra le pagine e le storie e si concretizza nell’immagine di una tomba occupata, ma spoglia e priva di qualsiasi iscrizione, che assurge ad affascinante elemento sul quale si dipana l’intera vicenda. Ma, a ben riflettere, l’ambiguità trova la sua più appariscente ed alta manifestazione nel nome stesso del protagonista. All’anagrafe egli risulta schedato sotto il nome di Ernesto Vigoroso, ma tutti lo additano con il nomignolo di Meskino, vocabolo dalla evidente natura doppia, capace di assumere valore negativo per indicare una situazione poco dignitosa o valore positivo per denotare un uomo fondamentalmente buono, ma sopraffatto dalla sventura o dall’indigenza (si pensi, a tal proposito, anche alle espressioni dialettali siciliane “miskinu” e “miskineddu”).

Seguendo l’antica saggezza latina del nomen omen e focalizzando l’attenzione sulle circostanze di cui è protagonista, emerge con chiarezza che il presagio di ambivalenza che Meskino racchiude nel nome ben presto prenderà corpo nella sua vita: da celerino e repressore degli scioperi contadini diverrà sostenitore di quelle istanze sociali ed “eroe quotidiano” impegnato ad impedire vendette violente da parte delle forze di Polizia e degli sgherri prezzolati dagli antichi e corrotti proprietari terrieri.

Stando ad un pensiero diffuso e condiviso, la letteratura è ed è sempre stata una irresistibile e armoniosa mistione tra mistificazione e realtà e anche il libro di Guagliardi non sfugge a questa consolidata logica. Alla contraffazione degli artifici letterari l’autore accosta la verità degli eventi storici riguardanti l’occupazione delle terre nel periodo compreso tra la fine del secondo conflitto mondiale e gli anni ’70 del Novecento.

Il clima sociale è teso e il mondo contadino, sempre più in fermento a causa delle misere condizioni di vita, ha canalizzato le proprie energie sostenendo le rivendicazioni dei partiti progressisti che, ben strutturati e radicati capillarmente anche nelle campagne, si contrappongono alle idee conservatrici delle fazioni democristiane.

Nei piccoli borghi si ripropone, in scala ridotta, quel contrasto tra forze ed ideologie che in un contesto geopolitico mondiale assumerà il terrificante nome di “guerra fredda”.

Sono anni roventi in cui si susseguono in tutto il Meridione incidenti, arresti, sabotaggi, provocazioni e, tragicamente, non mancheranno neppure i morti: si pensi, ad esempio, all’omicidio di Giuditta Levato ‒ assassinata a Calabricata da un campiere nel novembre del 1946 ‒, alla strage di Portella della Ginestra del 1947 e all’eccidio di Melissa ‒ dell’ottobre 1949 ‒ in cui persero la vita tre giovanissimi: Angelina Mauro, Francesco Nigro e Giovanni Zito.

È proprio in questo contesto di altissima tensione che si compiono e si intrecciano i destini di Meskino e Libero Antonio Grisolia: due personaggi che si ritrovano sui lati opposti della barricata, ma che sono legati da profonda amicizia e da un’unica necessità: quella di evitare inutili spargimenti di sangue. Meskino è un infiltrato delle forze dell’ordine, mentre Grisolia svolge la medesima funzione per conto della Lega dei braccianti. Il risultato della loro collaborazione è positivo, dacché si riesce ad evitare una strage pianificata nell’ombra dalle frange sociali più conservatrici con la complicità di alcuni tutori dell’ordine ma, nonostante il successo dell’operazione, entrambi i protagonisti possono essere tranquillamente classificati come soggetti prostrati e vinti dalla vita che fiaccherà Grisolia con la perdita della famiglia e la malattia incurabile e Meskino col gravame di un vecchio segreto dal quale riuscirà a liberarsi soltanto attraverso il racconto dei fatti e la rievocazione, quasi terapeutica, dei tempi passati.

In fin dei conti, Meskino e Libero Antonio Grisolia sono estremamente simili e le loro esistenze sono spesso condizionate da eventi che ci consentirebbero addirittura di sovrapporre ed unificare le due figure: entrambi subiscono, sebbene per motivi diversi, un pestaggio violento; entrambi sono esiliati per un certo periodo di tempo ad Andrano; entrambi sono degli infiltrati nel movimento contadino ed entrambi, a ben vedere, sono eroi semisconosciuti, ignorati dai libri di storia, ma le cui azioni sono coraggiose e determinanti: Grisolia evita la distruzione del suo paese durante la ritirata delle truppe tedesche e salva numerosi ebrei internati nel campo di Ferramonti di Tarsia, mentre Meskino ha il coraggio di denunciare ai suoi superiori le provocazioni e le violenze gratuite perpetrate dai commilitoni contro i braccianti inermi.

Appropriandoci della brillante lezione di Italo Calvino, è necessario rilevare che ogni libro vive solo ed esclusivamente in relazione ad altri libri a cui è legato da rapporti di similitudine o di antitesi o, addirittura, di filiazione. Sulla scorta di tale considerazione, non possiamo non intravedere nell’opera di Guagliardi una serie di richiami più o meno espliciti ad altri testi.

Il nostro autore racconta vicende storiche su cui ha avuto modo di riflettere in un libro-intervista del 2017 intitolato Shoku Sindk in cui ha raccolto gli esiti di una interessantissima conversazione con Damiano Bua (1930-2023), già sindaco di San Cosmo Albanese dal 1971 al 1988 e testimone diretto di quel periodo di lotte contadine e di passione politica.

Palese è anche il riferimento ad un volumetto ‒ scarsamente interessante dal punto di visto letterario, ma ben documentato sotto il profilo storico ‒ intitolato Memorie di lotta di Giuseppe Verduci, già sindaco di Lungro per circa un decennio. Dal confronto tra i due testi si può addirittura estrapolare un simpatico episodio comune: Guagliardi descrive un comizio delle forze progressiste tenutosi sulla piazza antistante la chiesa e un parroco che, intenzionato a disturbare l’oratore di turno, ordina di far suonare a distesa le campane; Verduci riporta nelle sue Memorie la vicenda del dispettoso arciprete Giovanni Stamati ‒ divenuto, in seguito, Eparca di Lungro ‒ che era solito programmare lo scampanìo a festa per sovrastare le parole dei comizianti e i tradizionali inni dei lavoratori.

A ben vedere, questi accadimenti rimandano ad un altro esponente ‒ purtroppo sottovalutato ‒ della letteratura nazionale: Giovannino Guareschi (1908-1968), il padre dei celebri personaggi Peppone e Don Camillo, la cui bonaria ma accanita rivalità sfocia in episodi simili a quelli appena citati.

L’analogia tra questi eventi, frutto della contrapposizione storica tra socialcomunisti da un lato e democristiani dall’altro, nonostante la differenza dei contesti geografici (l’Arbëria per Guagliardi, Lungro per Verduci e Brescello per Guareschi), ci conduce a riflettere sull’unitarietà delle linee politiche del dopoguerra che andrebbero analizzate e approfondite da una serena indagine antropologica.

Accanto alle rivendicazioni sociali, l’altro grande tema di Un uomo libero è il cibo. Le pagine del romanzo scorrono tra i profumi, i sapori e i colori delle pietanze tradizionali calabresi e arbëreshe la cui consumazione fa da cornice alla lunga narrazione di Meskino e al suo processo di progressiva liberazione dai fardelli del passato.

Man mano che il cibo entra nel corpo del protagonista, la sua anima si sgrava, attraverso le reminiscenze e la condivisione, con un movimento che, senza voler essere blasfemi, assume una valenza quasi mistica.

L’enumerazione delle gustose portate, i pani appena sfornati, il coniglio alla cacciatora e quel generoso liquore chiamato Paisanella, che i giovani ospiti americani tracannano avidamente, rimandano a certe riuscite pagine di Andrea Camilleri che, come ben sappiamo, ha fatto del cibo un elemento essenziale per dar colore a quello che è indubbiamente il suo personaggio più riuscito: mi riferisco al celeberrimo commissario Salvo Montalbano.

Ma l’arte culinaria diventa per Guagliardi anche occasione per vibrare una sottile stilettata politica verso personaggi che, pur occupandosi della vita pubblica, ignorano quelle che sono le nuove e dolorose povertà del mondo. Tutto ciò avviene nell’arco di poche righe in cui uno degli amici di Meskino spiega all’onorevole di turno che il cibo rimasto sulla tavola è stato offerto ad una famiglia di poveri immigrati marocchini che, per lo stupore dell’uomo politico in questione, vengono rappresentati come il volto della fame dei tempi moderni.

Altro aspetto degno di nota è il carattere femminista del romanzo partorito dalla felice penna di Damiano Guagliardi. Le donne hanno un ruolo di primissimo piano e conducono, accanto e forse meglio degli uomini, una strenua lotta per il progresso delle condizioni di vita e di lavoro.

Siamo di fronte ad un femminismo gagliardo, costruttivo, vero, lontano anni luce da quello fatto di lustrini, apparenze e profili social che pervade i nostri giorni.

L’esempio lampante è rappresentato dalle raccoglitrici di olive, donne sfruttate ma consapevoli della propria forza e del ruolo che potranno esercitare nel cambiamento della società.

Saranno proprio le coraggiose contadine a mettere fuori gioco gli infiltrati durante la manifestazione descritta dall’autore, così come sarà merito loro l’individuazione dei provocatori e il reperimento delle notizie utili a far fallire l’attentato contro le camionette delle forze dell’ordine.

La bellezza di queste donne consiste nella capacità di sacrificarsi con una vigorìa degna di nota che, a conti fatti, costituisce il nerbo del vero movimento femminista.

Il femminismo di cui trasudano le pagine di Guagliardi è fatto di condivisione, collaborazione e corresponsabilità con l’altro sesso e dunque si configura come totalmente estraneo rispetto all’assurda, improduttiva e deleteria competizione col mondo maschile che si consuma quotidianamente nell’era attuale.

Del resto, il dato storico viene in soccorso alla nostra disamina letteraria, dal momento che il periodo da cui inizia la narrazione dei fatti del romanzo coincide con la prima partecipazione delle donne italiane al voto (1946) e con la loro candidatura alle elezioni dell’Assemblea Costituente: ricordiamo, giusto per rimanere nell’ambito dell’Arbëria, la figura di Giustina Gencarelli (1914-2005), originaria di San Demetrio Corone.

L’appena citata Arbëria costituisce lo scenario naturale nel quale si svolgono i fatti raccontati dall’autore che, legato all’identità e al prezioso patrimonio culturale e storico della sua terra, non lesina delle vere e proprie note pedagogiche nelle quali spiega le consuetudini legate al sacerdozio uxorato bizantino o alla commemorazione dei defunti che, nel rito greco, ricorre nel mese di febbraio. Così come numerose sono anche le inserzioni di termini nella propria lingua madre che consentono al lettore di stabilire un diretto contatto con l’antico idioma arbëresh.

La terra, le lotte, il cibo e le donne che si susseguono tra le pagine del romanzo di Guagliardi costituiscono il fondale su cui si ergono le figure di Meskino e del suo quasi omologo Libero Antonio Grisolia. Il loro ragionevole abbandono di ogni differenza ricorda molto da vicino quello messo in atto dai fratelli Matteo e Nicola Carati, protagonisti del lungo racconto, scritto da Sandro Petraglia e Stefano Rulli, portato sul grande schermo dal regista Marco Tullio Giordana con il titolo pasoliniano di La meglio gioventù (2003). I Carati sono diversi caratterialmente ‒ Matteo è un militare intransigente, Nicola un contestatore di idee libertarie ‒, ma nel momento dell’emergenza si ritrovano a spalare fango gomito a gomito nei sotterranei della Biblioteca Nazionale di Firenze invasa dalle acque dell’Arno durante l’alluvione del novembre 1966.

Alla stessa maniera il celerino Meskino e il comunista Grisolia, al di là di ogni presunta divergenza, collaborano per evitare una strage, profondamente consapevoli dell’impegno che ognuno è chiamato ad offrire per il miglioramento della società poiché, come magistralmente sintetizzato dal giornalista Pino Corrias, «[…] Sarà pure la Storia che ci respira, ma siamo noi a darle i polmoni (e il cuore)».

Meskino e Grisolia sono due eroi, benché confinati nella sfera della quotidianità, ma la tradizione letteraria non può e non deve accettare la compresenza di due spiriti simili. Ettore deve morire per non oscurare la gloria di Achille: allo stesso modo, Libero Antonio Grisolia passa a miglior vita, portando con sé il fardello di aver ucciso cinque persone ‒ seppure in nome del sacrosanto diritto alla difesa ‒ e lasciando a Meskino il compito di perpetuarne la memoria.

Sono eroi strani quelli tratteggiati da Guagliardi, sono vincitori ben presto schiacciati dalla vita, ma possiedono la forza di stravolgere la realtà e il concetto stesso di vittoria, inserendosi in una sorta di limbo fumoso nel quale è possibile tutto e il contrario di tutto.

Non a caso, ritornando alla già citata definizione di letteratura come contraffazione, non possiamo non attribuire al fatto letterario il potere di mutare e sovvertire ogni cosa. Ne deriva una domanda necessaria ed urgente che invita ad interrogarci sul vero valore della vittoria e della sconfitta. Concludo queste mie poche note rispondendo a tale questione con l’acuta riflessione di un critico del calibro di Giorgio Manganelli (1922-1990) che, con un realismo di estrema lucidità, constatava che «Il vincitore è sempre pericoloso, non imparerà mai nulla dalla sua vittoria. Mentre lo sconfitto è sempre un pochino più savio, più problematico, e alla lunga risulterà più civile. Sì, direi che in generale l’importante è perdere».[1]

[1] Giorgio Manganelli, La penombra mentale. Interviste e conversazioni 1965-1990, Editori Riuniti, Roma, 2000.