Il patibolo e la grazia

di

Mario Gaudio

Inizierò con un aneddoto. Si racconta che lo scrittore russo Lev Nikolàevič Tolstoj (1828-1910) ricevesse quotidianamente per corrispondenza centinaia di versi di improvvisati poeti in cerca di un’approvazione e con sogni di visibilità. Soffocato dalle molteplici lettere, egli si lamentò della «perniciosa epidemia di poesia» che imperversava in quegli anni, ma il fenomeno non si stemperò né si interruppe e Tolstoj, quasi esasperato, passò all’azione decidendo di rispondere a questa singolare proliferazione poetica con delle cartoline su cui campeggiava un timbro riportante per tutti il medesimo testo: «Lev Nikolàevič ha letto i vostri versi e li ha trovati molto scadenti. In generale, non vi consiglia di dedicarvi a questa attività».

Non occorre grande acume per constatare che, a distanza di qualche secolo, la situazione denunciata da Tolstoj non solo non ha conosciuto miglioramento, ma è addirittura degenerata in una difficilmente reversibile inflazione della poesia.

Allo stato attuale, sovrabbondano le pagine di autoincoronati poeti la cui discutibile scrittura si concretizza in una sequela di frasette motivazionali e qualche assonanza ‒ più casuale che voluta ‒ di banalità prossima a quella di targhe e lustrini distribuiti a iosa da case editrici interessate ad alimentare questo circolo vizioso al fine di trarne antologie e pubblicazioni più o meno vendibili, ma furbescamente fatte pagare all’aspirante poeta adeguatamente incensato in precedenza e sottilmente sottoposto ad opera di fumoso convincimento circa futuri, probabili successi letterari.

Basta questa sintetica analisi dell’odierno, devastato panorama poetico per renderci conto della difficile quanto valorosa resistenza dei pochi e validi poeti ‒ degni di tal nome ‒ che tentano faticosamente di far sentire la propria voce al di là e al di sopra delle ammalianti sirene di una mediocrità miracolosamente spacciata per arte e resa appetibile ai lettori dal potere dell’apparenza e dalle lusinghe della commercializzazione.

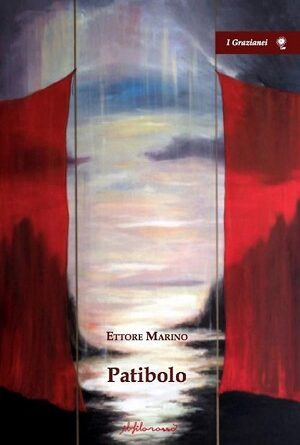

Ettore Marino fa parte dell’esiguo gruppo dei resistenti e, senza tema di smentita, Patibolo contribuisce a ravvivare la flebile ma indispensabile lucerna che i veri poeti ‒ ognuno nel suo tempo e nel suo spazio ‒ alimentano con devozione allo scopo di rischiarare il cammino collettivo in epoche sempre più buie e difficili.

Il poeta autentico assapora la vita e ne restituisce preziose impressioni, mimetizzandosi nel consorzio umano, pur nella consapevolezza di poter godere di un punto d’osservazione privilegiato: per dirla con le parole dello stesso Marino, questa «è l’antica finzione di chi va / al mercato a guardare, e si confonde / tra i compratori» (Estate 198…).

Sebbene costretto in un tempo che smania per trovare un senso ‒ «Marinaio per terra è questo tempo» ‒, il poeta compie imperturbabile la sua alta missione culturale e spirituale, benché non manchino momenti di naturale scoramento che l’estro di Ettore Marino dipinge in tre significativi versi: «[…] e se distraggo / lo sguardo dal sentiero, / è per l’antico vizio d’esser uomini».

L’intero universo racchiude poesia ‒ «Alberi pietre stelle vento mare / sanno, da sempre sanno e tacciono» (Lettera a un testimone) ‒ e il poeta sfiora ogni realtà dilaniando il suo animo in un atroce dubbio che oscilla tra il canto, che è soddisfazione dei propri istinti, e il silenzio, che ne è dolorosa e colpevole soppressione: «Come le fronde degli ulivi a queste / mani che ti carezzano ti pieghi. / Ed io non so se coglierti o morire».

Ovunque si leva un impetuoso anelito di vita. Marino, sorvolando idealmente le orientali atmosfere di una città antica, ce ne offre un commovente spunto: «Damasco. Ancora qui. Male o bene / che sia, vedono gli occhi / braccia, braccia che s’alzano, poi braccia. / Questo soltanto è certo: / una messe di uomini che vuole / vivere – e nulla più».

Come nella migliore tradizione poetica, l’innata sensibilità convive con la sottile ironia, cosicché il nostro autore svela il suo particolare segreto che congiunge spirito e materia, sapienza e stoltezza: «Io so essere terra, / io so mordere il lupo. / E quanto alla saggezza, / è un apriscatole / che consiglio a chi ha fame» (Congedo).

Tanti, troppi sono i patiboli quotidiani innalzati sulla pubblica piazza delle nostre coscienze da aspirazioni mancate, parole non dette e buoni propositi abortiti a causa di una società in cui ‒ prendendo a prestito le parole de Le città invisibili di Italo Calvino ‒ «[…] per le strade la gente cammina torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, s’appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni, alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro».

Lo scenario è sconfortante, ma l’autorevole voce della poesia assume il valore di monito e richiamo alla più profonda umanità. Il Patibolo di Ettore Marino diviene per tutti noi un’agognata, «tremula luce di grazia».